Le gemmage

Sa technique

Son matériel

Son vocabulaire

Quelques images

Texte Jean Pierre Dubos

Illustrations : Monique BROT - Jean Pierre Dubos

AVANT-PROPOS

Le gemmage désigne l'action de pratiquer une entaille dans le tronc du pin pour en recueillir la résine.

Son origine est assez imprécise mais son usage s'est considérablement développé et affiné à partir du siècle dernier, en raison de la survenue de deux événements importants :

Le perfectionnement de la distillation de la résine par l'utilisation du serpentin en 1810.

La généralisation du système de récolte de la résine proposé par HUGUES en 1844. Depuis lors, deux types de gemmage se sont succédés :

Le gemmage traditionnel au haptchot et autres outils analogues (bridon, rasclet, rapetout).

Le "gemmage activé" adopté chez nous vers 1950.

Remarque : Etant donné la disparition quasi totale du gemmage à ce jour, le texte est rédigé au passé.

La campagne (1) de gemmage, période de l'année pendant laquelle le résinier travaillait en forêt,

comprenait 3 types d'opérations :

La préparation des pins,

Le gemmage proprement dit,

La fin de campagne.

La préparation des pins

Elle commençait vers le 20 janvier, après 3 mois d'hiver consacrés aux travaux d'entretien de la ferme, au façonnage de bois de chauffage ou de poteaux de mine, à l'élagage ou à l'éclaircissage des coupes, au martelage des arbres adultes, au "taillage" de la bruyère à litière, à la révision du matériel...

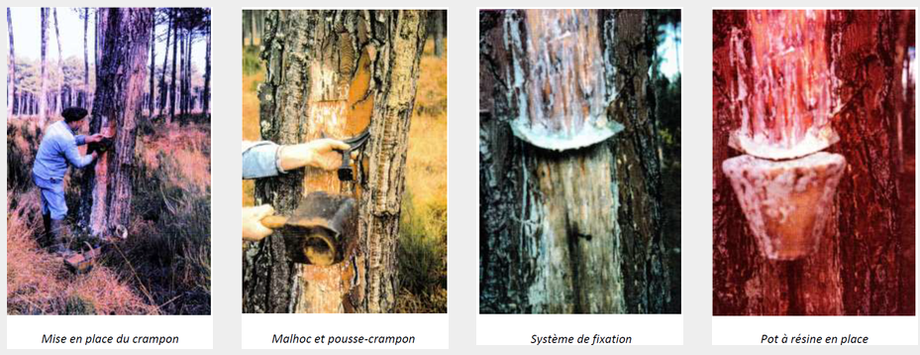

Le premier geste de la campagne consistait à cramponner, c'est-à-dire à mettre en place sur le tronc du pin une lame de zinc ou crampon et une pointe, système de maintien du pot destiné à

recueillir la résine (2).

Cette opération s'effectuait à l'aide du pousse-crampon, outil tranchant qui, frappé au moyen d'un maillet en bois ou malhoc, réalisait dans l'arbre, en travers de la care, une entaille dans

laquelle on engageait le crampon.

Au-dessous du crampon, en fonction de la hauteur du pot, on plantait la pointe.

On cramponnait ainsi, au fil des ans, chaque arbre depuis la base jusqu'à 3 m, 3,50 m de hauteur, en remontant chaque fois le crampon de l'année précédente d'une cinquantaine de centimètres,

intervalle nécessaire à la succession des piques de la campagne.

La première année, le pot reposait sur le sol ; les années suivantes, il était maintenu par le crampon et la pointe.

Avant l'existence du Système HUGUES, la résine était recueillie directement dans une cavité aménagée dans le sol, appelée crot.

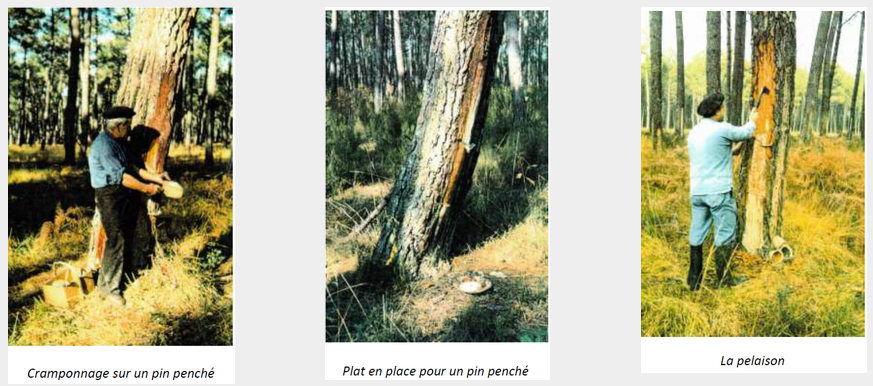

Après le cramponnage, venait l'écorçage appelé chez nous pelaison qui consistait à enlever une partie de l'écorce de l'arbre sur une soixantaine de centimètres de haut et une vingtaine de

centimètres de large afin de permettre le travail du haptchot, premier véritable outil du résinier.

La pelaison des cares basses ou bassots s'effectuait autrefois à la hache, outil assez mal adapté à ce travail ; puis, on utilisa le vieux haptchot dont l'usage pour piquer avait été abandonné au

profit d'autres outils (bridon, rasclet, rapetout).

En fait, contrairement aux autres cares, on pelait les bassots avant de les cramponner, les deux opérations étant simultanées. Les cares hautes étaient pelées avec le sarc à peler (dit espourguit

dansle Sud des Landes), sorte de racloir avec lequel on enlevait l'écorce jusqu'au tan, pellicule qui sépare l'écorce de l'aubier.

Le cramponnage comportait aussi, lorsque le pin était penché ou que la care n'était pas rectiligne, la mise en place de bires, crampons accessoires fixés en biais sur le bord de la care au moyen

d'un outil tranchant, le pic, pour conduire la résine vers le pot.

Les plats, sorte d'écuelles posées à terre, étaient un autre moyen de récolter la résine de ces arbres mal conformés ; à défaut de plat, un tos (petite auge de bois) faisait l'affaire.

(1) Pour l'explication des mots en italique, consulter le vocabulaire final ; on y trouve soit des mots patois, soit leur traduction française littérale.

(2) Ce système de gemmage a été proposé en 1844 par Pierre HUGUES, avocat bordelais né à BAZAS le 15 décembre 1794, mort en 1850 à Bayonne.

Le gemmage proprement dit

Il pouvait commencer dès la fin du cramponnage.

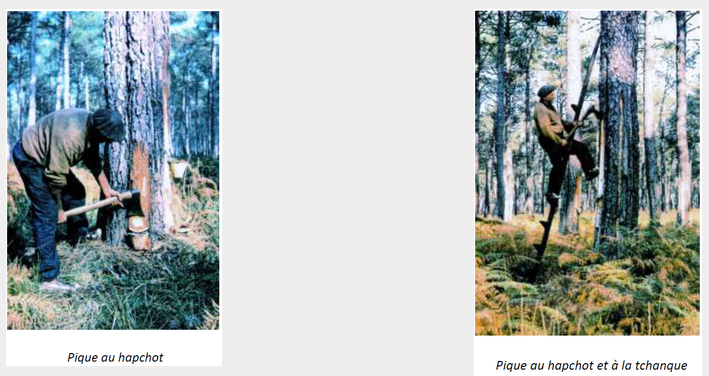

Il se faisait, à l'origine, avec le haptchot pour toutes les cares ; mais cet instrument était lourd et malcommode ; de plus, pour les cares hautes, son utilisation nécessitait l'usage de la

tchanque ou pitéy, grosse perche de 4 mètres de long comportant 6 à 10 marches ou bouts.

Vers 1910, apparut un nouvel outil à piquer, le bridon, plus maniable, plus léger et dont l'orientation du tranchant était mieux adaptée que celle du haptchot.

Certains disent qu'il fut introduit dans le pays par les Mijournës (habitants du Marensin) venus chez nous à cette époque pour résiner.

Le bridon servait, selon la longueur de son manche, à piquer les cares basses ou de hauteur moyenne ; pour les cares hautes, on utilisait le rasclet, outil en col de cygne à long manche pouvant

porter aussi des bouts.

Le tranchant des premiers rasclets se trouvait placé dans l'axe du manche et le copeau ou galip détaché du tronc du pin s'enroulait malencontreusement dans la courbure de l'outil où il se

bloquait. Aussi, les forgerons fabriquèrent-ils un nouvel outil, le rapetout, dont le tranchant était déporté par rapport au manche ; ainsi, le galip se dégageait-il très facilement.

Pour éviter, au cours de la pique, la chute du galip et des débris d'écorce dans le pot à résine, on posait dessus, momentanément, une planchette en bois appelée palete ; certains résiniers

pratiquaient dans la palete une fente permettant de l'accrocher à la pupe du rasclet pendant leurs déplacements.

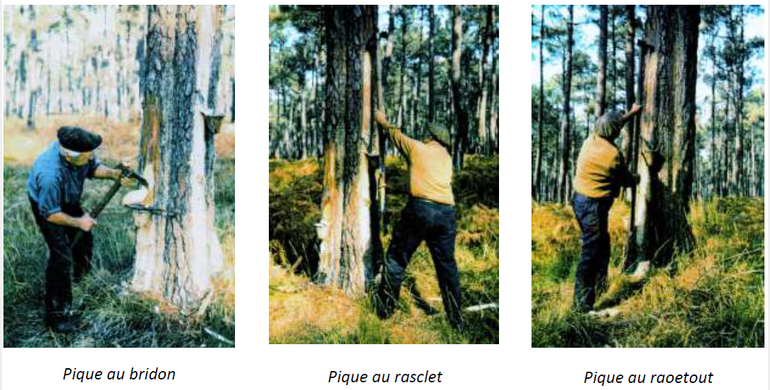

La première pique se faisait (on disait, en patois : se donnait) vers le début mars (tout boun gemé que pique en hiuré : tout bon résinier pique en février), l'intervalle de temps entre chacune

étant d'une semaine ; la largeur conseillée de la care était de 7 à 8 centimètres.

Un pin produisait en moyenne 1,5 litre à 2 litres de résine par an dans le pays, 2,5 litres dans la Montagne.

La pique était, en principe, le travail de l'homme, mais il y eut à Sanguinet deux résinières dans les années 50.

Lorsqu'une care avait été exploitée pendant 4 à 6 ans (parfois 7 ans dans la Montagne), on en pratiquait une nouvelle.

La première care était généralement ouverte sur le brus (face du pin exposée à l'Est), les suivantes sur les plats (faces latérales) ou l'esquine (dos, face ouest) suivant les propriétaires.

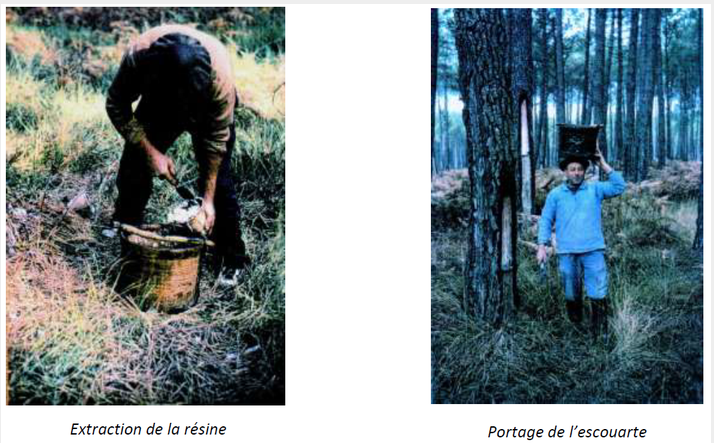

Après 4 ou 5 piques dans le mois, on procédait à la première amasse, c'est-à-dire à la première récolte de résine.

Ramasser était souvent le travail des femmes, parfois celui de toute la famille.

Les instruments utilisés pour l'amasse étaient l'escouarte, récipient cylindrique (parfois cubique) d'une contenance de 12 à 20 litres, en bois puis en métal destiné à transporter la résine

récoltée et la palinete, petite pelle ovale destinée à l'extraire du pot.

Lorsque l'escouarte était pleine, on la transportait à bout de bras ou sur la tête jusqu'au quai de chargement où se trouvait une barrique en bois posée sur deux madriers appelés tins.

Sur le quai, se trouvait également le barque, grande caisse en bois puis en ciment, à semi-enterré dans laquelle on confectionnait le croûtage en fin de campagne.

Dans la Montagne, on y entreposait aussi la résine.

La cache, sorte de grande louche, servait à transvaser la récolte du barque dans la barrique. Lorsque celle-ci, qui contenait 235 litres, était pleine, elle était acheminée vers l'usine de

distillation ou atelier au moyen du bros.

La barrique du Marensin contenait 340 litres, la barrique en métal, 250 ; il existait également une petite barrique de 180 litres appelée pétrolier.

L'amasse avait lieu ainsi tous les mois ; en principe, il y en avait 7 par an.

Au cours des dernières années du gemmage, l'escouarte fut remplacée par une sorte de brouette supportant un bidon, équipée parfois d'un appareil à curer les pots ; un des modèles utilisés portait

le nom de son inventeur, Maurice CLAUDINE, de Sabres( 3)

La fin de campagne

Elle débutait vers la mi-octobre(4), date à laquelle on commençait à barresquer, c'est-à- dire à décrocher le barras de la care au moyen d'un outil semblable au sarc de peler mais à tranchant

plus étroit, le barresquit. L'opération se déroulait généralement en famille. Ce barras, résine coagulée de couleur blanc-jaunâtre, était recueilli dans une toile étalée au pied du pin.

Quand la toile était pleine, on en vidait le contenu dans un barric, tonneau perdu dans lequel il était tassé puis transporté à l'atelier. Par la suite, le barras fut mélangé à la résine molle de

la dernière amasse au moyen d'une barre de bois ; ce mélange, appelé croûtage s'effectuait dans le barque ou dans la barrique ; il était parfois nécessaire, pour le réaliser, de le faire "boire",

c'est-à-dire de le ramollir avec un peu d'eau.

Le barras ramassé, les outils rangés, la campagne était terminée jusqu'à l'année suivante ; on pouvait désormais retourner aux travaux d'hiver ; fin novembre, le cycle était bouclé.

Un résinier aidé de son épouse pouvait assurer l'exploitation de 4 500 à 5 000 cares, le gemmage ne représentant qu'une partie de leur activité.

Ils récoltaient ainsi environ 5 barriques de résine à chaque amasse.

(3) Sa nouvelle machine à ramasser la gemme a été présentée pour la première fois en public à la démonstraction-concours de Lesperon le 21 octobre 1964, cette

machine permet le vidage rapide du pot par rotation de ce dernier sur l'outil extractif fixe. (Brevet de la brouette n° 1.317.024 du 26 décembre 1962, Brevet de l'appareil à curer les pots n°

1402795 du 6 août 1964)

(4) A cette date, les chasseurs de palombes avaient déjà terminé la campagne et guettaient le passage de la "belle bleue".

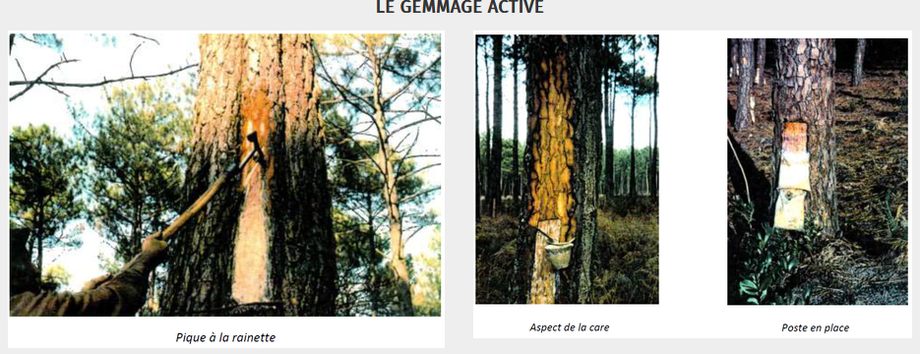

Le Gemmage active dit "à l'acide " ou "à l'américaine"

L'apparition, après la Deuxième Guerre Mondiale, de ce nouveau genre de gemmage déjà pratiqué aux U.S.A. fut une petite révolution ; mais assez vite, son application fut, à peu près,

universellement adoptée (1950).

Le gemmage activé fut expérimenté, d'abord, dans le Domaine de Caudos qui servit d'école à nos résiniers (voir notice : Gemmage activé, façon Caudos). La méthode consistait à pulvériser sur la

care une solution d'acide sulfurique à 35 ou 40% suivant la saison, après avoir enlevé une pellicule de tan (liber) de 3 cm de large.

Le nouvel instrument utilisé pour cette opération était une sorte de gouge appelée rainette dont on inventa plusieurs modèles par la suite ; l'incision du tan faite, on y pulvérisait l'acide au

moyen d'une poire et c'était terminé.

Plus de haptchot, de bridon, de rasclet, de tchanque,....

La rainette était beaucoup plus légère ; les piques n'avaient lieu que tous les 12 ou 15 jours (soit 2 à 3 piques par amasse) ; l'opération délicate et primordiale de l'affûtage était

simplifiée, la durée d'apprentissage réduite, le rendement sensiblement augmenté (2,25 litres dans le pays, 3 litres dans la Montagne). Il fallait, toutefois observer quelques précautions

élémentaires : ne pas respirer le brouillard d'acide ou en laisser tomber sur les vêtements ; mais ce problème fut assez vite résolu avec l'apparition du Tergal.

Un autre inconvénient était que, parfois, la pluie pouvait laver la care après la pique, obligeant le résinier à repasser plus tôt que prévu.

Les opérations de préparation et de fin de campagne étaient les mêmes ; l'écorçage pouvait toutefois être plus léger. L'usage de la tchanque ayant disparu, la durée d'utilisation de la care fut

réduite à 3 ou 4 ans, en fonction de la longueur du manche de la rainette.

Malgré les craintes du début (l'acide devait brûler le bois), la cicatrisation de l'arbre se fit plus vite qu'auparavant, la mutilation étant moins profonde.

Ce fut un grand progrès ; on imagina même, par la suite, une pâte acide qui devait prolonger l'effet sur la sécrétion ; le remplacement des pots par des poches en plastique devait aussi réduire

le nombre des amasses à 2 par an, mais il était déjà trop tard ; les résiniers avaient délaissé ce travail à part qui ne fut jamais tout à fait considéré comme un métier devant permettre à celui

qui l'exerçait de gagner sa vie normalement.

Il y avait environ 350 résiniers à Sanguinet en 1930. Il en reste 1 en 1985.(5)

Vocabulaire propre au résinage à Sanguinet

abia : littéralement : envoyer ; en matière de gemmage, pratiquer une saignée, une care dans le tronc du pin ; on disait aussi : ouvrir un pin.

Acide : solution d'acide sulfurique à 35 ou 40% selon la saison ; on la vaporisait sur la care pour provoquer l'écoulement de la résine.

ahiloun : pierre à aiguiser, affiloir.

amasse : ramassage, récolte mensuelle de la résine ; à raison de 7 par an, elle était souvent effectuée par les femmes, parfois les enfants, ce qui permettait au résinier de piquer un plus grand

nombre de pins (voir pica).

aoubéc : mot patois désignant l'aubier.

aourét : bourrelet de liber qui bordait la care et dont le développement favorisait sa cicatrisation, sa fermeture. Aourét signifie ourlet.

atelie : autre appellation de l'Usine de distillation de la résine ; une barrique de 235 litres de résine produisait 47 à 48 kg d'essence térébenthine et 175 kg de produits secs

(colophane, brai, déchets).

Il y eut, à Sanguinet, 2 ateliers dont le plus ancien, l'atelier DUBOS, fut construit vers 1880 et fermé vers 1937 ; plus récent, l'atelier DUPONT, devenu par la suite Société Coopérative des

Propriétaires Forestiers, fut construit en 1890 et fermé en 1958 ; il fut, à deux reprises (1915 et 1936), détruit par le feu et reconstruit.

La dissolution de la Société Coopérative fut prononcée par l'Assemblée Générale du 21 juillet 1979, mais, depuis 1958, les résines étaient distillées par l'Usine de Biscarrosse.

Après avoir été loué aux Etablissements Marcel Dassault pendant une quinzaine d'années, l'enclos de l'Atelier fut acheté par la Commune de Sanguinet en 1989 ; c'est l'actuel Espace Gemme.

L'atelier LESCA, à la Teste, fonctionnait déjà en 1841.

Il y avait, dans les Landes, 120 ateliers jusqu'à 1940 ; il en restait 4 en 1977; 2 en 1986 (NAVARRE à Garein et PASSICOS à Parentis-en-Born) ; en 1987, seul reste l'atelier PASSICOS qui fermera

au printemps 1991).

barque : grande cuve rectangulaire en bois puis en ciment destinée à recevoir la résine de l'amasse avant son transvasement dans les barriques et également à préparer le

croûtage (voir : croutadge). Elle contenait largement la capacité d'une barrique.

Barque est un mot patois du genre masculin.

barras : résine coagulée et desséchée qui s'accumulait sur la care pendant l'année et que l'on détachait à la fin de la campagne avec le barresquit.

barresca : détacher le barras de la care au moyen du barresquit et le recueillir dans la tële. L'équivalent littéral français de barresca est

barresquer.

barresquit : sorte de racloir recourbé de 5 à 6 cm de large, fixé à un manche plus ou moins long, utilisé pour récolter le barras.

barric : barrique légère faite de minces douelles de pin dans laquelle on recueillait le barras en forêt et qui servait ensuite, à l'usine, d'emballage pour les produits secs

(colophane, brai) ; le barric contenait 400 litres environ. Barric est, en patois, du genre masculin.

bassot : entaille ou care de 1ère année faite au pied du pin ; désigne aussi le pin lui-même qui portait une telle entaille.

Bassot est le diminutif patois de bas : situé en bas ; il a pour synonyme carot : petite care.

bire : lame de zinc (zin) fixée sur le bord de la care ou aourét, à distance variable du crampoun ; elle servait à diriger la résine dans l'axe

de ce dernier lorsque le pin était penché ou la care de forme irrégulière. Elle était mise en place au moyen du pic au moment du cramponnage ; mais, en cours

d'année, il pouvait arriver que le résinier ajoutât des bires supplémentaires ; celles-ci étaient faites d'un morceau de zinc ou de galip fixé au moyen de la

pupe du haptchot.

Bire est un mot patois du genre féminin désignant un objet servant à détourner, à changer la direction.

bouts : on appelait ainsi les marches, les degrés de la tchanque qui permettaient au résinier de grimper pour atteindre les cares hautes.

Bridoun : outil à tranchant courbe et perpendiculaire au manche qui servait à aviver la care et entretenir la sécrétion de la résine ; affûté comme un rasoir, il

détachait le galip du tronc de l'arbre ; il portait sur la douille, à l'opposé du tranchant, une pièce métallique en forme de huppe ou de crête appelée pupe ou

halhe, servant à la mise en place des bires supplémentaires en cours d'année.

Bridon est la traduction littérale du mot patois bridoun.

bros : charrette à 2 roues ; le ca en avait 4.

brus : côté de l'arbre qui se trouvait à l'abri du mauvais temps, tourné vers l'Est ; le bois y poussait plus vite et les cernes y étaient plus écartés les uns des autres.

C'était sur le brus que certains résiniers ouvraient la première care ; d'autres préféraient commencer par les côtés ou plats.

Brus, en patois, signifie : poitrail, bréchet ; pour désigner cette partie forte de l'arbre on dit aussi tenelhe : jarret. cache : grosse louche à long manche servant à

transvaser la résine du barque dans les barriques.

Cache est du genre féminin.

caisse : baquet en bois de 30 cm sur 50 et 15 cm de haut servant à transporter les outils à cramponner (voir : crampouna) et la réserve de crampouns et

de puntes.

campagne : ensemble des opérations du gemmage se succédant de février à fin novembre.

care : saignée verticale que l'on voit sur le tronc du pin ; c'est le résultat des entailles successives pratiquées par le résinier ; sa largeur idéale devait être de 7 à 8 cm

dans le gemmage au haptchot et de 9 à 10 cm dans le gemmage activé.

Un vieux pin pouvait porter plusieurs cares ; quand l'abattage en avait été décidé, on l'épuisait, on le gemmait à mort afin d'en tirer le maximum de résine.

Care est un mot patois signifiant aussi : visage, figure.

carot : care de première année pratiquée à la base du pin (voir : bassot).

Carot est le diminutif de care signifiant petite care.

coutéle : voir palinete.

crampoun : dans le gemmage traditionnel, lame de zinc rectangulaire de 3 cm de large sur 15 cm de long servant, avec la pointe, à fixer le pot à résine et à guider la résine à

l'intérieur. Dans le gemmage activé, le profil de la care est convexe au lieu d'être concave ; aussi, pour être bien adapté, le crampoun (en français : crampon)

doit-il avoir une forme un peu différente ; on a donc fabriqué des lames de zinc dont un des grands côtés est droit et l'autre évidé (5 cm de large aux extrémités, 3,5cm au point le plus étroit ;

la longueur reste la même : 15 cm). Voir zin.

Le crampon ou zinc portugais est cintré sur ses 2 grands côtés.

crampouna : effectuer l'opération consistant à fixer les crampons, les bires et les pointes. Cramponner correspond au mot patois crampouna.

crasse : derniers déchets de la distillation de la résine éliminés après les griches.

crot : cavité creusée dans le sol à la base du pin pour y recueillir la résine, avant l'utilisation du système HUGUES ; ce procédé améliora le rendement de 30%, mais aussi la

qualité du produit.

Crot est un mot patois signifiant : creux, fosse, trou.

croutadge : mélange de résine molle de la dernière amasse et de résine coagulée barras que le résinier réalisait en forêt, soit dans le barque, soit dans la barrique.

Croutadge est traduit en français par croûtage.

curete : voir palinete.

doubléy : pin à la 2ème année du gemmage.

escouarte : récipient cylindrique le plus souvent, tout d'abord en bois de chêne ou de châtaignier puis en métal galvanisé, pourvu d'une anse, servant à récolter la résine d'un

pin à l'autre. L'escouarte contenait 12 litres pour les femmes, jusqu'à 22 litres pour les hommes ; elle mesurait 0,30 m de haut et 0,25 à 0,30 de diamètre selon sa capacité. Sur

le bord supérieur, se trouvait une encoche servant à insérer la palinete et un grattoir pour la nettoyer. Elle se portait à bout de bras ou sur la tête protégée par un mouchoir,

le béret, une tresse de molinie ou de fougères. Il existait aussi des escouartes de forme cubique, en bois, en particulier dans le sud des Landes.

espourgue : voir pelesoun.

espourguit : outil semblable au barrequit mais à tranchant plus large (9 à 10 cm) servant à écorcer le pin au cours de sa préparation pour le gemmage.

Espourguit est un mot patois plutôt utilisé dans le Sud des Landes ; chez nous, on dit sarc de pela (voir pela).

esquine : partie du pin exposée au mauvais temps (Ouest), à l'opposé du brus ; le bois y pousse lentement et les cernes y sont plus serrés.

Esquine, en patois, signifie : échine, dos.

galip : copeau détaché du tronc du pin par le haptchot ou le rasclet ; le copeau du haptchot était court, plutôt arrondi et

obtenu par 9 ou 10 coups successifs ; le copeau du rasclet était plus long, plus épais, plus étroit ; il était détaché d'un seul mouvement continu de traction de haut en bas ; il

y en avait 2 par pique (côté droit, côté gauche de la care).

Galip est un mot patois dont la traduction locale est jumelle ou gemelle.

griches : débris végétaux recueillis sur le premier tamis de filtration de la colophane à la sortie de l'alambic ; ils provenaient d'impuretés mélangées à la résine au cours du

gemmage (copeaux, écorce, aiguilles de pin..).

halhe : voir pupe.

Halhe se prononce haille.

haptchot : premier véritable outil du résinier ; il ressemblait à une hache mais avec un tranchant courbe et oblique par rapport au manche ; il était lourd et peu fonctionnel ;

de plus, il nécessitait l'utilisation de la tchanque pour pratiquer les piques hautes. Il fut remplacé par le bridoun (en français : bridon), et utilisé pour

écorcer après un léger redressement de la courbure de son tranchant ; pour le distinguer du bridon, on l'appelait le vieux ou le grand haptchot.

Haptchot signifie petite hache.

malhoc : maillet en bois dur (poirier, sorbier, platane), utilisé pour enfoncer le pousse-crampoun dans la care et y fixer le

crampoun.

Malhoc signifie maillet et se prononce mailloc.

mountagne : cette appellation désigne les dunes boisées du littoral aquitain comprenant la forêt de l'Etat (dite domaniale), la forêt privée et la forêt usagère, mais plutôt

cette dernière ; en français, c'est la Montagne.

palete : petite pelle en bois que le résinier posait sur le pot à résine pendant l'opération de la pique et qui le protégeait de la chute de débris de toutes sortes.

Palete se traduit par palette.

palinete : petite spatule ovale à manche court, épousant le profil intérieur du pot à résine ; elle servait à en extraire le contenu au moment de l'amasse.

Palinete est un mot patois qui se traduit par palinette : petite pelle ; on appelait aussi cet instrument : coutéle (grand couteau) ou curete

(curette).

pela : peler, enlever la peau, pratiquer l'opération de la pelesoun (voir : pelesoun).

pelesoun : opération consistant à écorcer le pin sur une soixantaine de centimètres de haut et une vingtaine de large et à découvrir légèrement le cambium ou tan pour permettre

la pique. Dans le sud des Landes, on nomme cette opération l'espourgue.

Pelesoun se traduit par pelaison.

pétrolier : petite barrique de 180 litres, parfois en chêne, appelée ainsi parce qu'elle avait servi parfois au transport maritime du pétrole.

pic : outil ressemblant au pousse-crampon, mais à tranchant rectiligne, servant à la pose des bires.

pica : piquer, pratiquer l'opération de la pique.

pique : opération consistant à pratiquer une entaille dans le tronc du pin pour provoquer l'écoulement de la résine ; on répétait ce geste toutes les semaines ; c'est-à-dire 4 ou

5 fois par amasse.

Pique, mot patois du genre féminin, désigne l'action de couper, de tailler.

pique-fert : coupe-fer, instrument du résinier servant à rogner du métal sur le tranchant des outils pour l'affiner et améliorer le résultat de l'affûtage.

pitéy : c'est l'appellation de la tchanque dans le sud des Landes.

Pitéy est un mot patois signifiant perchoir, observatoire.

plat : mot patois désignant le côté, le flanc d'un objet. Certains résiniers pratiquaient la 1ère pique sur le plat du pin, d'autres sur le brus (voir brus et esquine).

plat : le plat désignait aussi le récipient en forme d'assiette creuse fabriqué par les potiers, réservé aux pins penchés dont il était impossible de recueillir la résine dans un

pot ; il était placé à même le sol, à l'aplomb du crampon. Faute de plat, on utilisait parfois de petits baquets (appelés tos) creusés dans des bois résineux.

poches en plastique : elles ont progressivement remplacé les pots de HUGUES ; on les fixe à la care au moyen d'agrafes.

Avantages :

Le nombre des amasses est réduit à 1 ou 2 par an,

On peut, au fur et à mesure des besoins, superposer plusieurs poches sur la même care,

Il reste très peu de barras sur la care en fin de campagne

Inconvénients :

L'eau de pluie qui y pénètre ne peut s'évacuer;

Au moment de l'amasse, il faut séparer la résine de la poche ; la présence de celle-ci sur le sol est assez inesthétique.

pot : récipient en terre cuite en forme de tronc de cône, destiné à recueillir la résine ; il contenait de 1/2 à 3/4 de litre.

Les potiers le tournaient à la main, les briquetiers et les tuiliers le fabriquaient plutôt à la presse. Il avait un profil propre à chaque artisan et une couleur différente suivant le lieu

d'extraction de l'argile et le degré de cuisson.

Il était vernissé intérieurement pour assurer son étanchéité et faciliter l'extraction de la résine.

Dans les formes anciennes, le bord supérieur comportait souvent un méplat correspondant à la largeur de la care ; ce méplat pouvait être percé, permettant la fixation du pot au moyen d'une pointe

sans tête ; un deuxième orifice diamétralement opposé pouvait également exister pour évacuer l'eau de pluie.

SOURGEN de St-Paul-les-Dax fabriqua un pot à bord supérieur oblique.

MOURROUX de Dax imagina un modèle à bec verseur latéral.

Mais, à l'usage, toutes ces tentatives de perfectionnement se révélèrent inefficaces et furent abandonnées ; seule, fut maintenue la forme générale tronconique.

On trouvait parfois, sur le fond ou la face latérale des pots, la marque du potier ainsi que le nom ou les initiales du propriétaire.

Un potier pouvait tourner à la main 150 pots à l'heure.

On fabriqua quelques pots en ciment, en verre, en métal (tôle peinte, zinc, dural).

Puis vint l'ère du plastique...

pousse-crampoun : outil à tranchant incurvé servant à pratiquer l'entaille destinée à recevoir le crampon ; il était parfois pourvu d'un guide qui lui donnait sa forme incurvée

définitive. Le poussecrampon pouvait aussi remplacer les tenailles lorsqu'il s'agissait de retirer le crampon placé l'année précédente.

poutchic : petite sacoche accrochée à la ceinture qui contenait les ahilouns, pierres à aiguiser, affiloirs.

punte : pointe avec ou sans tête de 8 à 9 cm de long qui, enfoncée dans le tronc du pin, bloquait le bord supérieur du pot à résine sous le crampon.

pupe : appendice tranchant en forme de crête fixé à la douille du bridon et du rasclet servant à mettre en place les bires supplémentaires en

cours d'année ; appelé aussi halhe.

Pupe est un mot patois du genre féminin désignant la huppe ; la pupe rappelle en effet par sa forme, une touffe de plumes.

Halhe est un mot patois du genre féminin signifiant crête.

quai : pour faire un quai de chargement en forêt, on creusait, si possible sur le flanc d'une petite butte, une tranchée de la largeur de la charrette et d'une hauteur équivalente à celle de son

plancher ; ainsi, on n'avait besoin d'aucun matériel pour charger les barriques et les porter à l'usine.

Puis vinrent les quais collectifs en fer ou en béton.

rainette : outils qui remplaça le haptchot dans le gemmage activé ; son tranchant avait 3 centimètres de large.

Sur les premières rainettes, la poire à pulvériser l'acide n'était pas solidaire du manche ; on la portait à part et on l'utilisait à bout de bras ; pour cette raison, on ne pouvait monter les

cares très haut et les risques de projection et d'inhalation d'acide étaient plus grands. Puis vinrent les rainettes à poire incorporée.

rapetout : outil à piquer destiné aux cares hautes qui remplaça le rasclet avec lesquel le dégagement du galip (copeau) était difficile.

Rapetout signifie ramasse-tout, rafle-tout.

rasclet : outil destiné à raviver les cares hautes ; son tranchant se trouvait sur le même plan que le manche, ce qui rendait difficile le dégagement des galips (copeaux) trop

épais ; il fut remplacé par le rapetout.

Rasclet signifie racloir.

sarc de pela : outil dont on peut traduire le nom patois par sarcloir à peler (voir espourguit).

tan : mot patois désignant l'ensemble liber-cambium qu'il faut détruire mécaniquement par le haptchot ou chimiquement par l'acide pour atteindre les canaux sécréteurs de la

résine. Prononcer : tann.

tchanque : perche de bois de 4 mètres de long pourvue de marches ou bouts généralement taillées dans la masse, permettant d'atteindre les cares de 6ème ou 7ème

année au temps du vieux haptchot.

Tchanque est un mot patois féminin qui désigne aussi l'échasse.

tële de barresca : toile à barresquer en traduction littérale. C'était une pièce de grosse toile (toile de sac, toile de matelas..) de 1,50 m au carré environ,

que l'on étalait au pied du pin pour recueillir le barras ; après en avoir réuni les 4 coins, on la chargeait sur l'épaule, ce qui n'était pas très agréable lorsqu'elle était trempée de pluie ou

de rosée.

Puis, vint la toile de plastique.

tenelhe : jarret ou partie forte d'un arbre (voir brus)

tin : on appelait ainsi les 2 madriers de bois sur lesquels reposait, près du barque, la barrique destinée à être remplie et grâce auxquels, à la fin de l'opération, on la

roulait sur le bros adossé au quai. Prononcer : tinn.

tos : petite auge façonnée dans un bois résineux, utilisée parfois, à défaut de plat pour recueillir la résine des pins penchés.

Tos en patois, signifie : auge, baquet. Prononcer : toss.

zin : pièce de zinc appelée aussi crampoun.

Sanguinet, juillet 1985

Texte : Dr Jean-Pierre DUBOS

Illustrations : Monique BROT - Jean-Pierre DUBOS