LES POTS DE RESINE

Le regretté Docteur Jean-Pierre Dubos (1920-1998), médecin à Sanguinet, maire de la

commune de 1965 à 1971, grand amateur d’histoire locale, collecteur d’objets et d’outils anciens,

s’était attaché à écrire l’histoire des pots de résine dans la région du Born. Le CRESS dont il était membre

depuis l’origine, souhaite que ses travaux qui intéressent tous les amoureux des Landes, soient publiés.

C’est certainement le meilleur hommage que nous puissions lui rendre.

A Sanguinet, les pins et le gemmage ont laissé des traces depuis l’époque gallo-romaine et les fouilles sublacustres ont permis de retrouver les indices d’une véritable industrie du pin (résine, brais, colophane), ainsi que de grandes jarres utilisées pour la transformation du bois et de la résine en produits dérivés. Une barque datée au XVème siècle, chargées de résine a également été découverte par 12 mètres de profondeur.

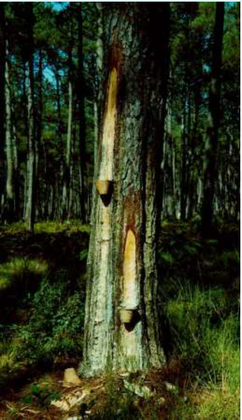

Jusqu’au début du XIXème siècle, la récolte était effectuée au « crot ». C’était un trou qui recueillait la résine. Il était creusé au pied du pin entre les racines et tapissé de mousse. Mais ce

procédé avait beaucoup de désavantages, car la résine s’infiltrait dans le sol, sa qualité était médiocre

et la récolte pratiquement impossible dans les pins penchés et les cares hautes. C’est alors que vers le début du XXème siècle, on eut l’idée d’organiser la récolte à l’aide de pots à résine.

Sanguinet, août 1986

Texte : Dr Jean-Pierre DUBOS - Illustrations : Monique BROT - Jean-Pierre DUBOS

Pierre HUGUES

Pierre HUGUES, tout le monde le connaît, tout au moins dans le "pignada" : c'est l'inventeur

officiel du pot à résine dont un Dacquois, Hector SERRES, pharmacien-chimiste, avait émis l'idée

dans "l'Ami des Champs" en 1836.

On sait déjà moins bien à quelle époque il appartint : né en 1794 à Bazas, il mourut le 16 février

1850 à Bayonne où il s'était retiré. Il était avocat et sa profession ne semblait guère l'orienter

vers l'étude du gemmage ; il y consacra pourtant les dernières années de sa vie et disparut sans

avoir vu son "système" reconnu et adopté par ses contemporains.

Le système HUGUES

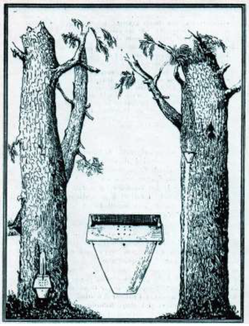

"Le système HUGUES pour l'extraction des résines", comme il le désignait, était à l'origine

(1844), plus compliqué que ce qu'il en reste aujourd'hui et il fut modifié à plusieurs reprises par son auteur, tant il est vrai que les choses les plus simples sont parfois les plus difficiles à

réaliser.

Nous nous bornerons à rappeler qu'il comportait, outre le réservoir toujours utilisé, un couvercle à tiroir et à filtre et un déversoir destinés à

protéger la résine recueillie de toute souillure extérieure, à éviter l'évaporation de ses substances volatiles et à permettre l'évacuation des eaux de pluie.

(Photo 1) - ce que HUGUES proposait

Ces accessoires, théoriquement justifiés, s'avérèrent inutilisables en pratique et furent abandonnés. (Photo 2) L'usage consacra l'essentiel, le réservoir, qui subit d'ailleurs de multiples

modifications au cours de son histoire (1) ; on l'appela plus prosaïquement : pot à résine et c'est la nostalgie de son âge d'or et la perspective de sa disparition prochaine qui nous ont

conduit, pour le mieux connaître, de la forêt où quelques

spécimens sont encore en place, à de véritables cimetières aménagés ou sauvages aux proportions parfois impressionnantes.

(1)Après HUGUES, en effet, et pendant une cinquantaine d'années, divers modèles de réservoirs ainsi que les procédés les plus variés de fixation par des

"crampons" de toutes sortes furent proposés. On trouvera ces procédés énoncés dans l'Enquête Economique sur la 18ème Région (Landes) 1917 et dans le Bulletin de la Société de Borda du 3ème

trimestre 1946.

Quant à nous, nous décrirons simplement les différents types de réservoirs que nous avons rencontrés sur le terrain et dont certains nous étaient

inconnus.

Pour les mots en italique, se reporter au vocabulaire final.

Fig 2 : ......ce qu'il en rest

LE POT A RESINE

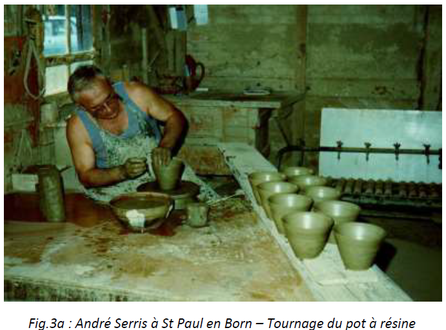

Le pot à résine, ainsi d'ailleurs que le plat, a d'abord été l'oeuvre des potiers qui se mirent à le modeler au tour, chacun à sa manière, à un rythme assez étonnant, y laissant l'empreinte de

leurs doigts magiques (2).

Les pots et les plats moulés apparurent par la suite ; il étaient faits à la presse à main ou mécanique, (Photo 4) presque toujours par des tuiliers ou briquetiers qui ne possédaient pas de

connaissances pratiques de l'art du tournage et les fabriquèrent sur un modèle à peu près standard (3).

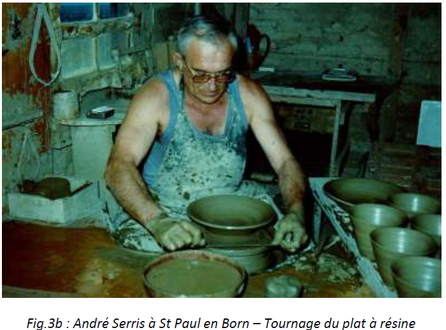

(2) André SERRIS et son père, dont la poterie située à St-Paul-en-Born a été créée en 1886, en tournaient chacun 150 à l'heure ; pour les plats le rythme était de

75 à 80. (Photo 3)

(3) Nous avons trouvé, entre autres, un pot moulé sur le fond duquel est inscrite la mention : DAZOLYVIVES, système Dazoly à Tartas ; de quel procédé particulier de

fabrication s'agit-il ? COSTADOUAT de Castets-des-Landes fabriqua aussi des pots moulés sur le flanc desquels, au moyen d'un coulis de barbotine (?), il rapportait en relief son nom, parfois

celui de sa résidence et la date de fabrication (1887,1888). COSTADOUAT fabriqua aussi des pots portant sa marque au tampon.

Les premiers profils

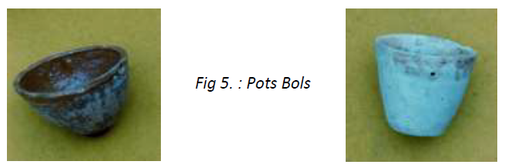

On peut se demander si HUGUES fit exécuter un prototype de son invention ; en tout cas, les formes des pots à résine faits au tour sont assez différentes suivant leur âge et leur origine.

Une forme presque hémisphérique, une sorte de bol (Photo 5) paraît issue des premières générations mais parmi celles-ci, nous n'avons trouvé aucun exemplaire correspondant aux cotes données par

HUGUES en 1845, c'est-à-dire 20 centimètres de diamètre et 15 à 16 centimètres de hauteur, ce qui est considérable ; notre plus grand mesure 16 centimètres sur 12, le plus petit, 12,5 sur 9,5

centimètres.

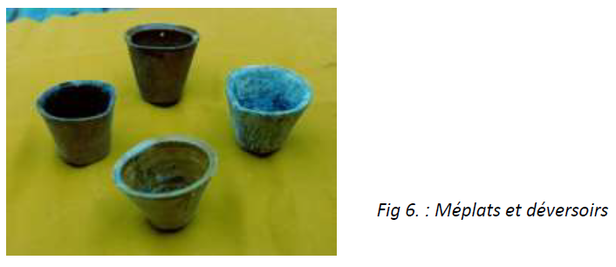

Une autre génération ancienne de pots à résine porte, au niveau du bord supérieur, un méplat destiné à faciliter son application à la care du pin ; au milieu de ce méplat, à 1,5 ou 2 centimètres du bord, on aperçoit un orifice destiné à la fixation à l'arbre au moyen d'une pointe sans tête ; un second orifice, diamétralement opposé, peut également exister ; il permettait l'écoulement de l'eau de pluie, tout au moins en théorie. On en trouve de toutes provenances. (Photo 6)

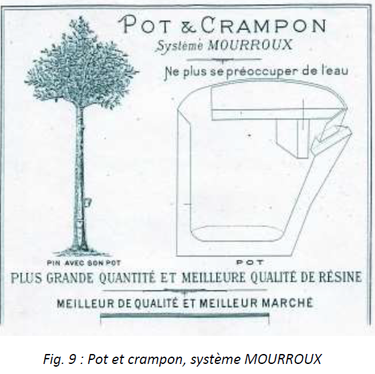

Joannés MOURROUX de Dax exploita un brevet de pot à bec verseur latéral, dans le même but de permettre à l'excédent d'eau de s'écouler ; mais le nombre réduit d'exemplaires retrouvés (tout

au

moins chez nous) pourrait laisser supposer que ce dispositif au prix de revient certainement non négligeable ne connut pas le succès escompté. (Photo 7)

Figure 7 : Pot à bec verseur

Nous avons pu constater que les becs de tous ceux que nous avons examinés étaient obstrués par la résine, tout comme les orifices du modèle précédent.

Nous n'avons vu que deux pots du modèle courant marqués MOURROUX ; ils portent le nom d'un propriétaire : Jean SOURGEN.

HUGUES avait préconisé, à un moment donné, au fond du pot à résine, un orifice qui devait éviter la stagnation de l'eau en hiver car, pour lui, le pot devait rester en place durant toute

l'année ; une cheville en bois le boucherait en cours d'utilisation. Fort heureusement, il jugea, par la suite, qu'il serait aussi simple de le ranger au pied du pin

à la fin de chaque campagne de résinage.

SOURGEN de St-Paul-les-Dax, inventeur de la fabrication mécanique du pot à résine, en commercialisa une série en forme de tronc de cône oblique (Photo 8) dont l'avantage devait être de bien

plaquer au tronc du pin ; on trouve aussi ce modèle schématisé dans un brevet de MOURROUX de 1888 (Soc. de Borda). (Photo 9)

Des pots normaux sont également sortis des usines SOURGEN. Finalement, toutes ces variantes, aujourd'hui curiosités, n'ont pas connu de lendemain et seule, la forme générale tronconique du

récipient a survécu. C'est celle que l'on peut voir partout.

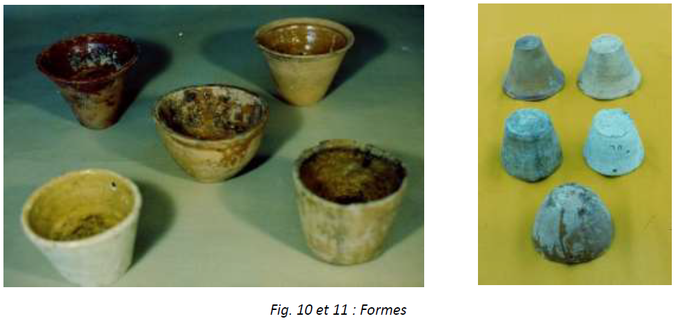

Les formes

Ceci n'empêche pas de rencontrer, dans les dernières générations, des silhouettes variées résultant de proportions différentes entre la hauteur et les diamètres supérieur et inférieur : il existe

des pots courts à large base, des pots hauts et pointus, des pots à fond étroit évasés

comme des corolles, des pots à bord mince ou épais (6 à12 mm).

Il faut signaler au passage que tous ces détails n'étaient pas toujours perçus par l'utilisateur, le résinier, dont l'observation la plus courante était d'ordre pratique : pour lui, il y avait

des pots faciles ou difficiles à vider de leur contenu au moment de" l'amasse". (Photos 10 et 11)

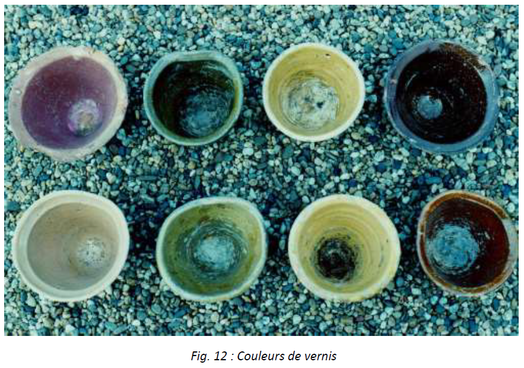

Les couleurs

En ce qui concerne la couleur extérieure, on peut voir du gris, du beige, du rose ou du brun suivant l'origine de l'argile et le degré de cuisson.

De même, la teinte de l'émail intérieur peut varier du jaune au vert, au mauve, au marron ou au brun suivant la formule du produit utilisé, la nature du support argileux et la température de

fusion.

L'émaillage le plus couramment rencontré est dit : au minium de plomb. (Photo 12)

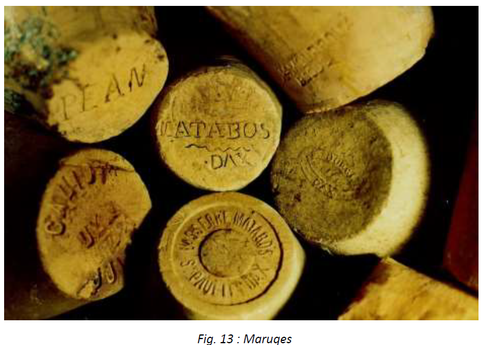

Les marques de potiers

La grande majorité des pots à résine ne porte pas de signes de reconnaissance, de marques permettant de situer leur lieu d'origine ou d'identifier leur fabricant ; quelques potiers seulement ont

mentionné leur nom et le lieu d'exercice de leur activité ; nous n'avons constaté,

en plus de ces renseignements, la mention de dates de fabrication (1887, 1888) que chez COSTADOUAT de Castets-des-Landes dont la fabrique existait déjà en 1876. (Photo 13)

Dans ces conditions, les témoins et les potiers ayant disparu, il est bien difficile de s'y reconnaître.

Parfois, les marques permettent de suivre les générations de potiers d'une même famille : CAZAUX, MATABOS à Dax, LASSERRE-MATABOS à St-Paul-les Dax, Vve VIELLE et DORLANNE Fils à Castets.

De même, le mode de confection du tampon peut donner une idée de l'ancienneté du pot ; les lettres des tampons les plus anciens étaient réalisées avec des parcelles de zinc fixées de chant sur un

support en bois ; les plus récentes sont des caractères d'imprimerie interchangeables

fixés sur un composteur.

Quelques inscriptions sont exécutées à la main, en creux ; d'autres plus rares, en relief, semblent résulter d'un coulis à la barbotine COSTADOUAT).

Les marques des pots moulés étaient imprimées sur une plaque mobile placée au fond du moule.

Nous avons eu l'occasion de voir deux pots à résine sur lesquels le potier avait inscrit ses comptes au poinçon, comme cela se pratiquait dans l'Antiquité sur les tablettes de cire ; après quoi,

il les avait enfournés.

Sur un autre, on peut lire : Gaby aime son ami.

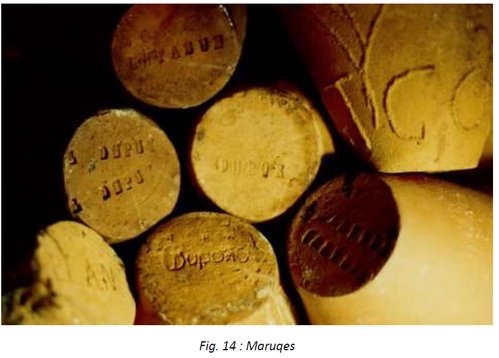

Les marques de propriétaires

Mais les propriétaires, Collectivités, Domaines et Compagnies pouvaient aussi, de la même manière et moyennant un petit supplément, faire marquer leur matériel à leurs initiales, à leur nom ou en

code (07 CX) ; ce dernier, particulièrement rencontré dans les forêts de l'ONF,

semble-t-il, reste inexpliqué.

La couronne du Marquis de LUR-SALUCES orne les pots du Domaine d'Uza. Toutes ces marques étaient apposées sur le fond, le bord inférieur ou le flanc des pots. (Photo 14)

Les matériaux utilisés

Les pots à résine sont, dans la g²énéralité des cas, faits avec de l'argile extraite sur place ou à proximité de la poterie mais d'autres matériaux ont été expérimentés.

Des « tos » ont été utilisé pour collecter le résine de pins penchés. (Photo 15)

Fig 15 : Pin équipé d'un "tos"

On trouve ainsi, dans les placards de cuisine, quelques spécimens de pots en verre de couleur vert foncé dont la fabrique reste à découvrir (Richet, Moustey, Bordeaux...?) et qui ont contenu plus

de "tchitchons" que de résine ; le verre était précieux en ce temps-là ; de plus, comme moyen de récolte de la résine, c'était un matériau fragile qui

chauffait beaucoup au soleil et favorisait l'évaporation des principes volatils. (Photo 16)

Fig 16 : pot à résine en verre

Des bouteilles en verre équipèrent également les appareils de gemmage inventés par SOURGEN, BELLINI et GILMER, sans suite.

BANCON moulait des pots à résine en ciment à Parentis-en-Born vers 1910, ainsi qu'une usine de Roquefort à la même époque. (Photo 17)

Fig 17 : Pot à résine en ciment

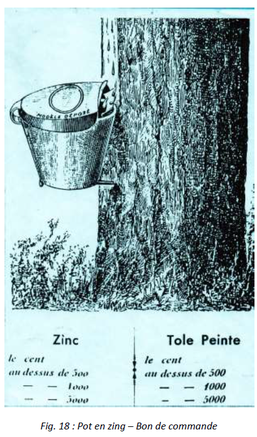

Des pots en tôle galvanisée et en zinc ont aussi été proposés, mais en

nombre limité ; ils étaient trop légers et trop déformables au gré des

résiniers qui les abandonnèrent.

(Photo 18)

Plus récemment, sont apparus des pots en duralumin marqués M.L. au fond.

MOURROUX fit aussi l'apologie de pots en carton qui ne furent

probablement jamais fabriqués.

Voilà donc les quelques observations que nous avons pu faire au cours de nos randonnées et qu'il nous a semblé intéressant de rapporter car il nous est apparu que certains détails avaient pu

échapper jusque-là à l'attention de nos compatriotes tout

comme à la nôtre.

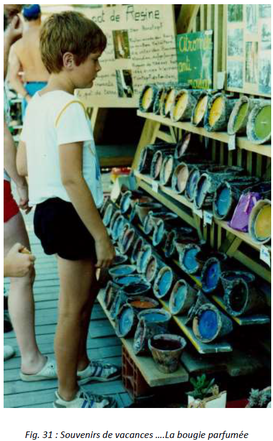

L'invention de HUGUES a vécu ; car, même si le gemmage renaît, d'autres matériaux de récolte de la résine seront utilisés (ils le sont déjà) et le passant ou le curieux se demandera peut-être un

jour à quoi pouvaient servir les innombrables tessons découverts dans les fondrières ; car tous les pots à résine n'auront pas eu la chance de finir leur existence en bougie parfumée, sylvestre

souvenir de vacances.

QUELQUES POTERIES AYANT FABRIQUE DES POTS TOURNES

(Nota : M équivaut à Marque de potier)

BARSACQ à Pontenx-les-Forges (M)

FRIOT à Pontenx-les-Forges

FRONSACQ à Pontenx-les-Forges

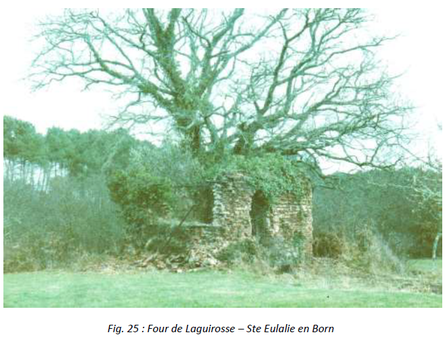

GORGONES à Ste-Eulalie-en-Born

LATAILLE à Castelnau (M)

MATABOS à Dax (M)

MOURROUX à Dax (M)

NOVION à Bayonne (M)

PEREIRE (Domaine) à Ste-Eulalie-en-Born (M)

SEDASSE à Uza (M)

SERRIS à St-Paul-en-Born.

Cette poterie créée en 1886 a arrêté la fabrication des pots à résine en 1962. André SERRIS l'a reconvertie en poterie d'art. (André SERRIS est décédé en 1989, alors qu'il commençait à maîtriser,

à partir de la flore locale, une technique millénaire d'émaillage qui le passionnait : les émaux de cendres)

VIELLE et DORLANNE à Castets-des-Landes (M)

QUELQUES POTERIES, BRIQUETTERIES ET TUILERIES AYANT FABRIQUE DES POTS MOULES

BEAURREDON à Pontenx-les-Forges

BOUDE à Sore

CALIOT Jules à Uza (M)

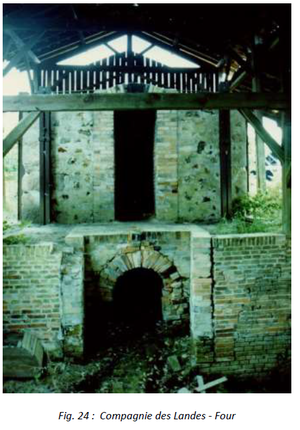

COMPAGNIE DES LANDES à Pontenx-les-Forges

COSTADOUAT à Castets-des-Landes (M)

DAZOLY-VIVES à Tartas (M)

GOROSTARZU (de) Poterie de Saubion, St-Vincent de Tyrosse (M)

LABEQUE à Léon (M)

LAFON à Mios (Gironde)

LARROUY à Pontenx-les-Forges

LASSERRE-MATABOS à St-Paul-les-Dax (M)

LESTAGE à Villeneuve-de-Marsan (M)

RION (Poterie de) (M)

ROLLAND à Richet

SOURGEN à St-Paul-les-Dax (M)

De tous ces ateliers, il ne reste souvent qu'un tumulus, vestige du four enseveli sous la végétation ou un cratère au fond duquel gisent quelques éléments de la dernière fournée. La plupart ont,

en effet, cessé leur activité depuis longtemps, que ce soit pour des raisons familiales, économiques ou encore à la suite des incendies de forêts des années 1945.

(Photos 19 à 25)

CONCLUSION

le pot à résine dit de HUGUES ne connut pas un succès immédiat du vivant de son inventeur,

plusieurs projets similaires se succédèrent au cours des premières années d'utilisation ; la simplicité a prévalu,

des matériaux divers furent expérimentés : métal, verre, duralumin, ciment ; seule, l'argile donna entière et durable satisfaction,

les formes des pots à résine et leur couleur diffèrent suivant leur lieu d'origine et l'artisan qui les a fabriqués,

les signes d'identification des potiers et des fabriques sont rares et il est difficile de retrouver leurs traces ; bien des recherches restent à réaliser sur ce sujet,

le marché du pot à résine a connu, avec des hauts et des bas, près d'une centaine d'années d'existence,

la fin du gemmage et l'industrialisation ont entraîné la disparition des petites entreprises artisanales ; seuls, quelques rares

la récente association pot à résine-bougie parfumée colportera pendant quelques années encore, bien loin de chez nous, le souvenir de nos potiers et de nos résiniers et la petite flamme vacillante n'en finira pas de les sauver de l'oubli. (Photo 31)

VOCABULAIRE

amasse : opération de récolte de la résine

campagne : période de travaux de gemmage (février à novembre)

care : saignée verticale pratiquée dans le tronc du pin en vue de provoquer la sécrétion de la résine

crampon : lame de zinc fixée au pin qui, dans le Système HUGUES, maintient le pot à résine

plat : récipient en poterie en forme d'écuelle dans lequel était recueillie la résine des pins penchés

tchitchons : graisserons, grillons de porc

tos : auget rectangulaire creusé dans un bois résineux qui remplaçait parfois, faute