L'industrie de la gemme dans les Landes

Le gemmage des pins (1) constitue la ressource la plus ancienne de la forêt landaise : la résine était en effet utilisée dans le pays dès

l'Antiquité; au Moyen Age, elle était exportée, surtout vers l'Angleterre. L'extension du pignada à partir de 1857, et la pénurie mondiale

de résine consécutive à la Guerre de Sécession imprimèrent un nouvel élan à cette activité : de 40 millions de litres de gemme en 1857. la production passa à 100 en 1900 pour atteindre 178, le

record, en 1920; elle était encore de 165 millions de litres en 1926.

C'était, conjointement à l'exploitation des bois pour la fabrication des poteaux de mines, « l'âge d'or de la forêt landaise ».

La crise des années 30 amorça le déclin de cette activité : la forêt ne produit plus guère aujourd'hui que 60 millions de litres de gemme, ce qui représente toutefois le cinquième du revenu

forestier actuel. Avec une récolte équivalente à 97 % de la production française, le Sud-Ouest landais est, après les Etats-Unis et juste avant le Portugal, la seconde région du monde pour la

fourniture de la résine. En 1956, 14 500 résiniers travaillaient dans ia forêt; 30 000 familles de propriétaires, de métayers et d'ouvriers vivent actuellement des ressources du gemmage. C'est

dire l'importance de cette activité et les inquiétudes qu'inspire la persistance de la crise dans ce domaine. Quel bilan peut-on en dresser actuellement?

Les usines landaises ont produit, ces dernières années, de 13 000 à 19 000 t de térébenthine et de 40 000 à 60 000 t de produits secs,

d'une valeur totale de 5 à 6 milliards d'anciens francs. La térébenthine est surtout employée comme solvant dans la fabrication des

peintures, des vernis, des encaustiques et des cirages. Les industriels tendent souvent à lui préférer des produits de synthèse, le whitespirit

surtout : la meilleure qualité de la térébenthine ne compense pas le handicap d'un prix de revient trop élevé. Une législation

protectionniste a même été nécessaire il y a quelques années pour sauvegarder l'industrie de la gemme. Les exportations restent

insignifiantes. 60 % des produits secs sont exportés, surtout vers la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne fédérale et aussi vers les autres

Etats de l'Ouest européen, l'Amérique du Sud et le Japon. Ces exportations ont été facilitées depuis 1958 par la hausse générale des cours

mondiaux et la dévaluation de 1957 : les prix français ne sont plus que légèrement supérieurs à ceux des autres pays. Le problème de la

vente reste cependant préoccupant. La savonnerie, concurrencée par la fabrication de détersifs à base d'hydrocarbures, fait de moins en

moins appel à la résine landaise; mais l'emploi des brais dans la fabrication des colles de papeterie est peut-être la chance de survie

pour l'industrie de la résine, car les papeteries landaises comptent parmi ses clients.

Pour la térébenthine, comme pour les produits secs, le problème fondamental est celui des prix. D'une part, ces derniers sont trop élevés pour pouvoir concurrencer les produits de la chimie du

pétrole; les résines naturelles étrangères sont même parfois meilleur marché, en particulier celles du Portugal où les salaires sont bas.

D'autre part, ces prix sont insuffisants pour assurer aux forestiers landais un niveau de vie décent : le résinier abandonne la forêt.

Le problème est donc d'ordre économique, social et démographique : la rationalisation des méthodes de récolte et de transformation de

la gemme conditionne le maintien de cette activité.

La concentration de l'industrie. — C'est dans le cadre d'une politique semi-dirigiste que s'inscrit la tentative de rénovation de l'industrie de la gemme : l'Union Corporative des Résineux,

fondée en 1939 et devenue, après la guerre, la Nouvelle Union Corporative des

Résineux (N. U. C. R.) groupe les propriétaires, les forestiers, les gemmeurs et les distillateurs. Elle possède le monopole de l'achat et

de la vente de la résine, fixe des tarifs pour les prix de revient et les prix de vente. Elle exerce une surveillance étroite sur la transformation des produits bruts : pour limiter les frais de

transport, elle s'efforce de « diriger » la production sur l'usine la plus proche.

Enfin, après défalcation des frais de distillation et de distribution — cette dernière assurée par la Société Française des Produits Résineux,

sa filiale — la N. U. C. R. répartit les bénéfices.

La N. U. C. R. peut aussi faire fermer les établissements qui ont cessé toute activité et qui s'avèrent non rentables. C'est dans ce domaine que son action est la plus effective mais aussi la

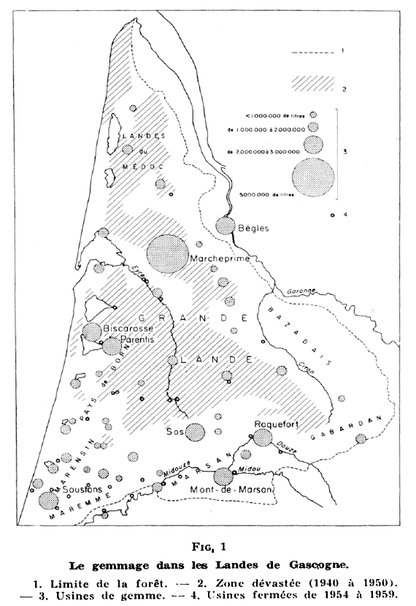

plus critiquée, en grande partie à cause de l'incompréhension des gemmeurs et des petits industriels. Alors qu'il y avait environ 120 usines au lendemain de la guerre, on n'en comptait plus que

72 en activité en 1954 et seulement 46 au début de 1960 (30 dans les Landes,14 dans la Gironde et 2 dans le Lot-et-Garonne).

Sont éliminées les entreprises situées à l'écart des voies ferrées et surtout celles dont la capacité est trop faible. On estimait, en 1954, que les usines de moins de 340 000 litres de capacité

n'étaient pas rentables et que celles de moins de 680 000 1 (soit l'équivalent de 2 000 barriques de gemme) avaient beaucoup de mal à couvrir leurs frais. Une

entreprise de deux millions de litres de capacité semble aujourd'hui le type le plus satisfaisant. Or, en 1960, 16 entreprises transforment

moins d'un million de litres de gemme, 22 de un à deux millions, 7 de deux à trois; une, celle de Marcheprime, traite cinq millions de litres. Il est encore des usines qui ne traitent pas 50 000

litres par an et ne fonctionnent qu'un ou deux mois dans l'année. L'industriel résinier ne renonce qu'à la dernière limite : il veut avant tout éviter l'irrémédiable constat d'arrêt de travail

qui entraîne la fermeture de son entreprise : certains brûlent même des fagots ou des broussailles pour donner l'illusion que leur usine travaille toujours. Dans l'hypothèse probable d'une

stabilisation du marché de la gemme dans les années à venir, une quinzaine d'usines apparaissent encore condamnées.

Le problème du gemmage. — La majeure partie des forestiers restent fidèles à la méthode traditionnelle du gemmage. Du début mars à la fin octobre, le résinier récolte, dans les

petits pots mis au point au siècle dernier par Hugues, six ou sept amasses : une care donne ainsi chaque année en moyenne 1,7 litre de gemme. Les pins les plus âgés et les plus volumineux donnent

davantage; le rendement est plus élevé au voisinage de l'Océan. Mais, surtout, les pins fournissent davantage de gemme quand ils sont piqués plus souvent : les régions où la main-d'oeuvre est

relativement nombreuse, Pays de Born, Marensin, Maremme sont les plus productrices.

Les rendements restent, néanmoins, toujours inférieurs à ceux obtenus par la pratique du gemmage activé. Ce dernier, qui était adopté dès a\ant la guerre aux Etats-Unis, en U. R. S. S. et en

Allemagne, n'a pas été essayé dans les Landes avant 1950. Des expériences comparatives, réalisées de 1950 à 1954, ont contribué à dissiper bien des craintes émises à rencontre d'une telle

pratique. Le gemmage à l'acide sulfurique concentré à 60 % permet des rendements supérieurs de 30 % à ceux du gemmage naturel. Il n'entraîne d'autre part qu'une altération superficielle des

arbres qui peuvent, après abattage, fournir du bois d'ioeuvre. Depuis* le gemmage activé a fait des adeptes, surtout dans le Sud de la forêt, où la tradition résinière est plus forte; mais il ne

fournit guère encore que 10 % de la production régionale.

Cette modernisation de la technique du genimage peut, par ses conséquences heureuses sur les revenus, donc sur les niveaux de vie régionaux, arrêter ou tout au moins freiner l'émigration

landaise.

Les gemmeurs quittent en effet la forêt : de 1876 à 1954, la partie de la forêt comprise dans le département des Landes a perdu plus d'un quart de sa population. Au contraire, les Landes

girondines, régions où l'exploitation résinière joue un rôle moins important, ont gardé presque autant d'habitants qu'il y a 80 ans. Les grands incendies de la décennie 1940-50 ont été cause du

départ de nombreux forestiers : il faut toutefois remarquer que les régions traditionnelles de gemmage, celles du Sud du massif forestier ont été relativement peu dévastées. L'exode continue

depuis 1950. Le métier de gemmeur est rude : il faut parcourir de grandes distances à travers la forêt.

Or, ce travail rapporte peu : le résinier reçoit un salaire proportionnel à la quantité de gemme qu'il a récoltée : il n'est, en réalité, payé que lors de la « saison ».

Les jeunes surtout quittent la forêt : 50 % de gemmeurs ont plus de 50 ans et 10 % plus de 60 ans. La médiocrité de l'habitat, des métairies surtout, semble être la cause principale des départs.

Les propriétaires fonciers ne se soucient guère de retenir les résiniers métayers : les revenus du gemmage sont, en vertu des contrats de métayage, partagés; ceux de l'abattage du bois ne

profitent qu'aux propriétaires. De plus, les frais engagés sont moindres pour l'abattage.

Une sorte d'attachement sentimental retient cependant les résiniers dans la forêt : ceux qui la quittent vont vivre dans les petits bourgs

industriels landais ou dans les villes de la périphérie du massif forestier. Un soutien officiel qui enlèverait aux résiniers l'impression qu'ils sont abandonnés, une entente plus forte entre

tous les gemmeurs et les industriels créeraient un climat plus favorable.

Cela permettrait, en outre, de lutter contre les puissants groupements industriels et agricoles qui essaient de leur côté d'aménager la forêt,

sans du reste trop se soucier des gens qui y habitent. Certes, l'octroi d'un salaire garanti, réclamé par les gemmeurs, est difficilement

réalisable, vu le caractère saisonnier du gemmage. Mais le gemmage activé, qui exige relativement moins de travail, permet au forestier

de traiter davantage de pins; il lui laisse aussi du temps libre pour les travaux agricoles. Ce système rend possible la réalisation de

l'aménagement agro-sylvo-pastoral, prôné depuis une dizaine d'années par les techniciens de la forêt; il empêche aussi la dépopulation trop

forte, qui serait préjudiciable à la sécurité de la forêt.

Le gemmage ne joue cependant pas le même rôle dans tout le pignada. Dans les Petites Landes agricoles du Bazadais et du Marsan, comme sur les terrasses de la Chalosse occidentale, les exploitants

sont des cutivateurs et non des résiniers : les pins ne sont pas souvent gemmés; parfois leur gemmage est assuré par des ouvriers venus de la Grande Lande. Dans !e Pays de Born, le Maremme et le

Marensin,

la culture et l'exploitation de la gemme s'associent assez harmonieusement : le paysan est en même temps un résinier; les deux ressources se complètent pour donner au Landais un niveau de vie

supérieur.

La Grande Lande est par excellence le pays des gemmeurs : la forêt occupe les 9/10 de la superficie des exploitations qui sont elles-mêmes

de bonne taille (plusieurs dizaines d'hectares). Le résinier, absorbé par un long travail dans la forêt, ne dispose que de peu de temps

pour la culture. La Grande Lande ne montre cependant pas le même visage de la Gironde à l'Adour et à la Midouze. Dans les Landes du Médoc et de Bordeaux, surtout au Nord de la voie ferrée

Bordeaux-Arcachon, le gemmage tient une place tout à fait secondaire : la forêt y est moins ancienne et les dévastations par le feu y ont été considérables. Pour des raisons inverses, les Landes

du Sud restent, comme par le passé, les grandes régions fournisseuses de gemme.

Lerat Serge. Le gemmage et l'industrie de la gemme dans les Landes. In: Revue géographique des Pyrénées et du Sud- Ouest, tome 31, fascicule 4, 1960. pp. 441-446;